"A doença de Alzheimer vai ser a epidemia do século XXI"

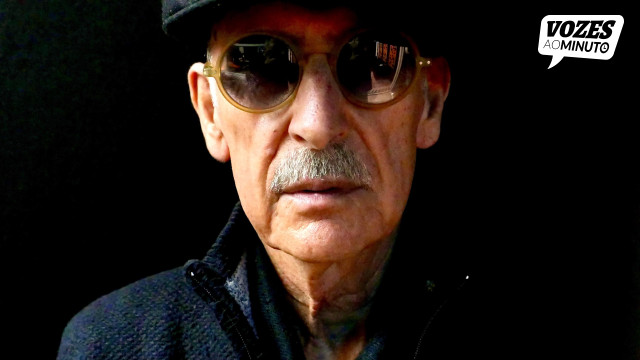

O neurologista José Vale é o entrevistado do Vozes ao Minuto nesta sexta-feira em que se assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer.

© Notícias ao Minuto

País José Vale

Epidemia. O termo pode parecer alarmismo mas não nos enganemos: há razões para alarme. Hoje em dia sabemos muito mais sobre esta doença do que quando Alois Alzheimer a apresentou ao mundo, ainda no início do século XX. Mas há ainda muito que temos de descobrir.

A evolução da ciência e da medicina trouxeram-nos um número incrível de ferramentas para combater doenças. Somos cada vez mais no mundo e vivemos muito mais do que há um par de séculos poderíamos sequer imaginar.

Mas esta é uma doença que ataca o corpo pelo seu órgão mais complexo: o cérebro. Vivemos mais mas o tempo também se faz sentir no cérebro. Eis o desafio para este século: com cada vez mais pessoas a viver até idades mais avançadas: a prevalência da doença de Alzheimer vai aumentar.

Com ela não aumenta só o número de pessoas que sofrem com a doença diretamente. É que esta doença é exigente não apenas para os doentes e profissionais de saúde, mas também para quem se vê obrigado a aprender, contra a inevitável violência de um diagnóstico, a cuidar de um paciente de Alzheimer.

À conversa com o Notícias ao Minuto, José Vale, neurologista e diretor do serviço de Neurologia do hospital Beatriz Ângelo, explica-nos o que se sabe, os sintomas a que devemos estar atentos e o que se pode fazer em termos de prevenção. Mas deixa-nos também o alerta sobre o que é preciso fazer, enquanto país, para enfrentar os desafios que esta doença vai trazer ao nosso futuro.

Hoje em dia já sabemos em concreto o que causa a doença de Alzheimer?

Olhe, de facto não sabemos. Nas doenças neurodegenerativas há esse problema: não sabemos quais são as causas diretas, o que é um grande impedimento para encontrar um tratamento eficaz.

A forma de tentar minimizar o estrago passa por tentar perceber quais são os fatores de riscoE que é que sabemos?

Já se sabe muito da doença. Foi descrita há mais de 100 anos e o conhecimento que temos dela dos últimos dez anos é muito mais do que já alguma vez houve na vida. O que se pensa é que há provavelmente uma combinação de fatores, em que a idade funciona como principal fator de risco. Mas há aqui uma pista que é interessante. São poucas mas algumas formas da doença são geneticamente determinadas. Isto, embora não sendo uma questão clínica muito relevante, porque são raros os doentes que têm essas formas, é muito interessante do ponto de vista do estudo da doença.

Há progressos assinaláveis mas efetivamente não conhecemos bem as razões. Por isso, a forma de tentar minimizar o estrago passa por tentar perceber quais são os fatores de risco, ou seja, quais são as alterações ambientais a que a pessoa está submetida ao longo da vida que levam a que a doença apareça.

Além da idade, que outros fatores de risco devem ser tidos em conta?

Primeiro, a presença de outras comorbilidades que afetem a parte vascular. A diabetes, a hipertensão, a pessoa ser fumadora, o colesterol alto. Todas estas alterações, se não forem devidamente controladas, conferem um risco acrescido. Pessoas que têm baixos níveis de escolaridade, que nunca tiveram uma vida intelectual muito intensa, também são mais vulneráveis, tal como pessoas com alterações patológicas psiquiátricas podem ter maior tendência para vir a sofrer da doença. Mas atenção: são fatores que conferem um risco, não há uma razão direta.

O foco principal quando se fala de prevenção, que é outra coisa que me vai perguntar mais tarde [risos], é tentar minimizar os fatores que são modificáveis, quer seja o tratamento e controlo destas alterações, quer seja estimular uma vida mais ativa intelectualmente. E isso é válido na fase pré-sintomas como também na fase de doença. No fundo é treinar o cérebro. O cérebro é como qualquer órgão: se não for utilizado, deixa de funcionar.

Falávamos da idade como fator de risco. Em que idades é que o diagnóstico de Alzheimer é mais comum?

A doença aparece sobretudo a partir dos 65 anos, o que não quer dizer que não apareça antes. A doente original que o Alzheimer descreveu tinha 54 anos. Como vê já era um caso particular, se calhar por isso mesmo chamou tanto a atenção. Mas habitualmente começa a partir dos 65 anos. E depois dos 65 aumenta dramaticamente: a incidência duplica de cinco em cinco anos, o que faz com que, aos 85 anos, por exemplo, um em cada três tenha a doença.

Para dar uma ideia da proporção do caso, numa das últimas reuniões do G8 um dos pontos em discussão era a doença de AlzheimerEsta é uma doença que ganha uma preocupação maior numa sociedade como a nossa em que a esperança média de vida aumentou consideravelmente nas últimas décadas.

Claro. Mas é [preocupação] mundialmente. Vai ser a epidemia do século XXI. Para dar uma ideia da proporção do caso, numa das últimas reuniões do G8 um dos pontos em discussão era a doença de Alzheimer. O que fazer com este problema. E isso gerou um grande envolvimento dos membros do G8 quer ao nível assistencial – planos para cuidar destas pessoas – quer em termos de reforço de investimento para a investigação. Isto porque se percebe que, se não se encontrar um medicamento que seja eficaz a minimizar os sintomas ou que cure a doença, vai ser uma calamidade pública. Não há sistema social que consiga acomodar tantas necessidades.

E como é o caso português?

Portugal tem um envelhecimento demográfico, e isto vai ser dramático, mas vai ser dramático sobretudo em países em desenvolvimento. Imagine o que é na China. Nós aqui somos milhões, eles lá são milhares de milhão. Vai ser muito complicado de gerir.

Em Portugal, 1,7% da população terá esta doença, o que é mais do que na EuropaTemos ideia de quantos doentes poderá haver em Portugal?

Nós temos provavelmente 180 mil dementes. Não é um estudo epidemiológico muito seguro mas todos os indicadores deixam entender isso de acordo com a distribuição demográfica. Desses 180 mil, para aí dois terços terá Alzheimer. Em Portugal, 1,7% da população terá esta doença, o que é mais do que na Europa, em que a prevalência média é habitualmente de 1,51%. Nós temos um bocadinho mais até porque Portugal é dos países europeus com maior envelhecimento demográfico.

Inevitavelmente vai ser um grande problema.

Claro. E depois a população ativa é cada vez menor e não consegue suportar do ponto de vista social e económico a situação.

E como é que se faz o diagnóstico? Há testes específicos?

Não há nenhum teste específico em que as análises dizem que é Alzheimer. O diagnóstico é clínico e há critérios definidos internacionalmente para estabelecer a demência. É bom fazer esta distinção: demência é toda a condição que leva a uma perda de funções cognitivas progressivas e com implicações no seu desempenho no dia a dia. A doença de Alzheimer é um tipo particular de demência, a mais frequente delas todas.

Complementarmente ao diagnóstico clínico há um conjunto de exames que se pode fazer sobretudo para negar a existência de outras patologias que possam estar a mimetizar problemas da doença de Alzheimer.

Por vezes pode ser confundida com outras demências.

Sim, e às vezes até se combinam, porque pessoas de idade muitas vezes têm outros problemas. O que se faz nas avaliações para dar maior consistência ao diagnostico é uma TAC ou uma ressonância ao cérebro, além de análises. No fundo o que vamos encontrar é uma doença neurodegenerativa que afeta certas áreas do cérebro. Com os exames de imagem é suposto ver a atrofia dessas áreas do cérebro sem que haja outras alterações que possam estar a gerar as queixas que o doente refere. E depois há testes e exames mais específicos, que se fazem pontualmente, quando procuramos um diagnóstico diferencial entre demências.

Mas se seguirmos os critérios com rigor o diagnóstico clínico é muito específico. Se fizermos a autópsia ao doente vê-se que o diagnóstico estava certo em mais de 90% dos casos.

'O meu pai teve, o meu tio tem… eu também vou ter’. Não. Todos morreram foi muito velhos

Um dos fatores que referiu foi o dos casos genéticos. Pergunto: quando há um diagnóstico de Alzheimer na família o risco é maior?

A genética vale para menos de 5% das pessoas com Alzheimer e sobretudo coloca-se quando a doença começa numa idade jovem.

A prevalência de Alzheimer é tão elevada que se a pessoa viver até aos 85 ou 90 anos tem uma elevada probabilidade de a vir a ter. Se isso se replicar em várias pessoas da mesma família pode dar a perceção de que a família estaria toda doente. Essa é uma dúvida que muitas pessoas colocam: ‘O meu pai teve, o meu tio tem… eu também vou ter’. Não. Todos morreram foi muito velhos.

Mas, embora possa ter uma componente, a maior parte das vezes a doença não é geneticamente determinada. Ter um parente em primeiro grau afetado confere um ligeiro aumento de risco. Já quando estamos a falar de condições geneticamente determinadas, nesses [casos] os filhos têm 50% de risco. Se o pai teve, a possibilidade de ter recebido o gene anómalo é considerável.

E em termos de primeiros sintomas, a que devemos estar atentos?

Às vezes vemos aqueles artigos de ‘os 10 sintomas’... e é um bocadinho perigoso, porque todos nós temos as nossas falhas.

Há falhas de memória… e falhas de memória, é isso?

Pois, há falhas mais objetivas e outras mais subjetivas. Esta doença afeta zonas do cérebro que têm que ver com memória e a perda de memória geralmente é o sinal de maior alarme. Mas, na prática, isto traduz-se em falhas de memória mas também em dificuldades executivas, no planeamento e organização de tarefas. A pessoa mostra menos competência para tarefas que tinha habitualmente na sua rotina. Há dificuldade em tomar decisões. Depois há outros sinais como perturbações de orientação, da atenção, dificuldade na concentração, às vezes estes pacientes mostram dificuldades em decidir ir para um lado ou para o outro em sítios que conhecem.

No fundo, são todos os sinais que percebemos que podem traduzir alterações cognitivas e que têm repercussão visível, que é percetível até para terceiros. Porque se não houver nenhuma implicação do ponto de vista prático, bem, todos nós temos as nossas falhas e com a idade isto também acontece. Às vezes há aqui um problema inicial complicado de gerir.

Todos nós temos queixas de memória quando estamos mais cansados, quando não dormimosEm que sentido?

Boa parte das pessoas está alertada para o problema mas temos de discernir o que é doença do que é envelhecimento normal. E há aqui patamares em que isso não é fácil. Por vezes é preciso fazer também uma avaliação neuropsicológica para ajudar a perceber o que é normal e o que já não é. Depois acontecem muitas queixas de memória. Todos nós as temos - quando estamos mais cansados, quando não dormimos, às vezes as pessoas começam a ficar preocupadas mas isso é transitório e não tem grandes implicações.

Nos mais velhos há alterações cognitivas que são da idade. A velocidade de processamento é mais lenta, mas o que se perde nestas pequenas competências ganha-se em sabedoria. É fácil mitigar problemas e fazer uma vida normal. Quando isso não acontece de facto pode ter a ver com a doença.

Para um médico é sempre um diagnóstico para anos que se está a dar ao doente. Que cuidados há que ter ao falar com o doente?

Deve-se dizer. Às vezes evitam-se as palavras ‘doença de Alzheimer’ pelo estigma muito negativo que tem. E o estigma tem a ver com a perceção que as pessoas têm, porque há uma certa mitologia urbana à volta do assunto que faz com que as pessoas por vezes não saibam lidar com o problema – e por vezes até os doentes ficam meio isolados e meio abandonados. Há que evitar isso.

Tem de se a dar a noção de que este já não é bem um problema do envelhecimento mas algo que é preciso tratar e que as coisas podem, e vão, agravar-se progressivamente. E suscitar até por parte do doente e da família a mudança de paradigma, para que tenham uma noção de qual é o plano, como se vai gerir a crise. É preciso acautelar isso porque, não havendo um tratamento eficaz, dependemos muito dos cuidados assistenciais e da capacidade que a família ou os cuidadores possam ter. E as famílias muitas vezes não estão preparadas para isso. Depois, dependendo dos doentes, pode-se ir fornecendo a informação. Não é que eles não saibam. A verdade é algo que se constrói com conhecimento e contacto. Mas num primeiro momento é preciso dizer que o cérebro está doente, que as coisas já não são normais, que é preciso tratar, que isto pode complicar-se, e é preciso perceber que vai ser preciso ajuda e como é que essa ajuda vai ser feita.

Do ponto de vista ético também é essencial que o próprio doente declare a sua intenção. Porque isso vincula as famílias, é quase como uma declaração de como o doente esperaria que fosse feito o seu cuidado.

O doente explica como prefere enfrentar a doença?

É uma declaração em que, estando o doente bem na fase inicial, vincula a família e os cuidadores a prestarem os cuidados de acordo com o desejo do doente. Se não se tiver esta noção do problema, a coisa vai andando, a família vai delegando uns nos outros mas depois ninguém encara verdadeiramente a situação e isto acaba por acartar um prejuízo para o doente, porque nada está estruturado, não foi pensado.

O cuidador tem de se preparar, porque vai ser a segunda vítima da doença E o papel dos cuidadores? Somos um país em que as pessoas estão bem informadas?

No geral, os cuidadores não estão bem informados. Estas doenças passaram de uma contingência… as pessoas eram ‘apenas’ idosas, o problema não se colocava. Esta é uma realidade relativamente recente. Estas doenças começaram a definir-se e percebeu-se que eram uma calamidade pública. É preciso também desmistificar um bocadinho a história. E essa questão passa pela literacia para a saúde: o perceber-se que é uma doença, que não aconteceu desgraça nenhuma, e o que vamos tentar é, quando a doença acontece, ver quem pode assumir a responsabilidade. Essa pessoa será o cuidador e é alguém fundamental para quem tem uma doença crónica, incurável. É a pessoa que gosta de mim, que vai zelar por mim, que vai promover o meu bem-estar e preservar a minha dignidade para que eu não faça coisas que já não tenho liberdade para decidir.

Agora, o problema do cuidador é que sofre com esta contingência toda. Muitas pessoas não têm competência para o ser, são-no por obrigação, e as coisas às vezes não correm bem. Por isso, além da consciencialização, tem de haver também formação para o problema, tanto para os cuidadores como para os profissionais de saúde. Conhecer o problema ajuda imenso a controlar algumas variáveis. Depois o cuidador tem de se preparar, porque vai ser a segunda vítima da doença.

Há até doenças específicas de cuidadores.

Absolutamente. Há a questão emocional, porque habitualmente é um familiar que vive com grande angústia por ver a degradação que acontece na pessoa que gosta. A física, porque isto exige, com a evolução da doença, um acompanhamento de 24 sobre 24 horas. E depois a pessoa começa a não dormir bem, tem mais obrigações, tem de estar em casa, há isolamento social. E há ainda a perda de poder económico, porque há quem deixe de trabalhar. Tudo isto quando nada é reconhecido. Por mais que a pessoa se esforce a doença nunca vai para melhor, a pessoa farta-se de trabalhar e não há um retorno positivo. E o Estado acha que isto é um trabalho obrigatório e gratuito. Não há recompensa do ponto de vista da proteção social ou do trabalho. As pessoas fazem-no e correm o risco de perder muitos bons anos da sua vida.

O papel do cuidador tem vindo a ser muito discutido, é crítico para os doentes e é fundamental para gerir a situação. E deviam ser recompensados por isso, com um regime de proteção social. A competência dos cuidadores depende de muito da formação. Mas alguns cuidadores, por muito competentes que sejam, não conseguem porque têm de trabalhar. Aqui no hospital temos uma enfermeira que se dedica particularmente a todas estas consultas, vai auscultando as pessoas, até para perceber o grau de 'burn-out' do cuidador, porque se o cuidador entra em exaustão ou adoece estamos perdidos. Temos um novo doente e o doente de Alzheimer tem de ir para outro lado.

Mas faltam também estruturas de apoio.

A que se refere?

Por exemplo os centros de dia, ou até mesmo os lares, não estão preparados para este tipo de doentes. Há lares excecionais, da Santa Casa, muito específicos para a doença, mas é uma gota de água no oceano, e os que há privados com alguma especificidade nesta área são caríssimos e não são acessíveis à maioria das pessoas.

Tudo isto gera um encargo enorme que muitas famílias não conseguem suportar. Muitas vezes não há cuidadores disponíveis. E o que acontece num bom número de casos é o cuidador ser o marido ou a mulher do doente, que tem a mesma idade do doente e as suas próprias dificuldades. Isto a prazo gera o risco de os dois virem a viver na maior indignidade na alimentação, na higiene da casa, na higiene do próprio. Uma falta de recursos inacreditável com gente que fez tudo o que lhes pediram na vida: trabalharam a vida toda, pagaram os impostos que lhes pediram, e depois no final de vida…

Com a qualidade de vida…

… absolutamente miserável. E isto tem de ser acautelado com uma rede de cuidados. A rede de cuidados começou a ser preparada em muitos países europeus para permitir que, independentemente dos recursos e estatuto, as pessoas tivessem acesso às melhores práticas e tivessem toda uma rede assistencial que passa pelo médico de família e por estruturas de apoio, que envolvem fisioterapia, treino cognitivo, terapia ocupacional.

Nesta área a abordagem tem de ser sempre multidisciplinar, certo?

Sim. E tem de haver todo um circuito que as pessoas percebem. Um médico de família, por exemplo. O doente não é de um hospital: tem de ser de um médico. Mas não há nada estruturado, nem ninguém lhes pediu, para que haja uma rede de médicos de família que permita lidar com a situação. O que quer dizer que, quando há qualquer coisa… hospital. E isso é o pior cenário para este tipo de doentes, porque são muito velhos, muito vulneráveis a outras doenças. Ficam internados e correm o risco de ter outras complicações.

Nota melhorias nesta área?

Estão a ser dados alguns passos nesse sentido. Tem de haver uma rede nacional, como existe há anos nos países nórdicos, na França. E nós – e quando digo nós falo em Ministério da Saúde – estamos a trabalhar numa rede nacional, com uma comissão de peritos, para definir uma estratégia. Mas da estratégia há que passar ao plano prático.

Há que comer bem, porque comer bem faz bem a muitas doenças… e provavelmente será o mesmo com a doença de Alzheimer

Falámos um pouco no início da conversa sobre prevenção. Algo que surge sempre como assunto é o papel da alimentação. Há alguma indicação em particular para a Alzheimer?

Não. Há que comer bem, porque comer bem faz bem a muitas doenças… e provavelmente será o mesmo com a doença de Alzheimer. E nós não sabemos se a boa alimentação tem a ver especificamente com a doença ou se tem a ver com os tais fatores ao longo da idade, como a diabetes ou hipertensão. Alguns estudos sugerem que a dieta mediterrânica será talvez a mais equilibrada e que teria maior sucesso na prevenção dos fatores de risco. Mas esta é uma recomendação que se faz com um valor preditivo baixo: provavelmente é útil para muitas doenças, logo também será para esta.

E o que é que funciona em termos de prevenção?

Exercício físico. E isto não é uma causa despicienda. Há estudos que mostram que faz a diferença: meia-hora por dia, cinco dias por semana. Podem ser 15 minutos de manhã, outros 15 à tarde. É fundamental, até porque obriga a sair de casa. Ter também atividades intelectuais. As pessoas às vezes põem-se a fazer freneticamente 'sudoku'. Não é bem isso. Não quer dizer que isso faça mal, pode-se fazer exercícios de memória e tudo o mais. Mas é fundamental ter atividades sociais que sejam envolventes, em que a pessoa se inscreva, digamos assim. Com compromissos que sejam úteis. Pode ser um grupo de igreja, na junta de freguesia, no futebol. Isto mantém as pessoas ativas, o cérebro trabalha mais.

Depois há que controlar os fatores de risco vasculares, que são mais modificáveis. O fator intelectual, muitas vezes não é tão modificável. Muitas vezes já aconteceu. E nós temos infelizmente uma população com literacia baixa. Há um estudo nacional, feito no Norte, em que se mostra que a escolaridade tem um impacto enorme. Por exemplo, entre a população rural e a população urbana de duas freguesias contíguas, a prevalência da doença é completamente diferente para pior entre a população rural.

Isso quer dizer que o que acontece desde cedo, como a escolaridade, irá refletir-se muitas décadas depois.

É que a escolaridade também promove a leitura e o envolvimento noutras tarefas.

Há um estudo em freiras. As freiras têm a coisa curiosa de, naquelas ordens onde entram muita novas e se mantém até ao final da vida, têm a mesma vida. São um bom modelo de estudo porque do ponto de vista ambiental têm uma exposição semelhante a tudo. E percebe-se que as freiras já nas cartas de admissão mostravam maior diferenciação intelectual. Têm maior reserva cerebral, o que quer dizer que mesmo sofrendo alterações no cérebro, não desenvolvem a doença como outras. É como se imaginar uma lógica cibernética. Quando se criam os ficheiros há mais links e estão menos vulneráveis à destruição. Neste caso, mesmo que haja lesões há formas de compensar porque as ligações são mais estruturantes. E isso é um 'know-how' que é preciso desenvolver.

Agora é preciso pensar nisso desde a nascença! Em prevenção não há outras coisas que se possam fazer, não há terapêuticas para isso.

Agora pode perguntar-me que, com as formas genéticas, sabemos quem vai desenvolver a doença e começamos a ter medicamentos que podem alterar a produção do amilóide. Esses estão a ser muito descortinados para tentar perceber como vai impactar a doença se a terapêutica começa a ser desenvolvida desde os primeiros momentos em que aparece o amilóide. Mas esse conhecimento precisa de tempo para avaliar. Para já do ponto de vista prático isto é uma coisa de investigação, ainda não é aplicável à população em geral.

Em termos de progressão a doença o que é um doente pode esperar. É um ‘exercício’ contínuo de declínio ou há ‘saltos’ na evolução da doença?

É mais ou menos um exercício contínuo de declínio. É verdade que com muitos doentes o declínio é mais acentuado no início. A esperança média de vida após o diagnóstico anda à volta de quatro a sete anos, mas é média, e muitas vezes o diagnóstico é feito quando as coisas já evoluíram um bocadinho. Mas há doentes que, se não tiverem outras doenças, se estiverem bem cuidados, mesmo dependentes vivem 10, 15 anos.

Um dos receios relativamente a demências é o doente não se aperceber e poder deambular e perder-se.

Claro. O que é mais crítico para as famílias são as alterações comportamentais. As manifestações iniciais da doença de que falávamos – da memória, orientação, capacidade executiva – isso é manifestação inicial. Com a evolução da doença e a destruição cerebral progressiva vão aparecer também alterações emocionais, de ansiedade, depressão, e alterações comportamentais, em que muitas vezes o doente ainda acha que não há problema nenhum, que é competente para fazer as coisas e portanto toma decisões e arrisca sem nenhuma autocrítica. Aí surge a questão das deambulações, da fuga. E isso é o que é mais destrutivo para os cuidadores: é viver sempre em alarme, a pessoa nunca sabe o que aconteceu quando chega a casa.

O que se pode fazer?

Tudo isso é preciso acautelar, é preciso ir modificando, alterar medicação, especialmente quando há fases de maior agitação e agressividade, em que a pessoa não consegue cumprir as tarefas, depois a pessoa não quer tomar banho, tem de ir contrariado, quando é contrariado zanga-se, e sai dali uma briga. Imagine o papel do cuidador! É muito complicado. Mas é uma preocupação que existe e que temos de ir trabalhando de acordo com o tipo de alteração de comportamento. Aqui o cuidador tem um papel crítico porque conhece melhor do que ninguém o doente sabe quais são os fatores de stress que o prejudicam. Só o cuidador é que sabe isso.

É uma tristeza se ‘condenamos’ uma pessoa a viver num miserabilismo nos últimos anos de vida. Isso tem de ser evitado

E em termos de população em geral. A que comportamentos/sinais é que as pessoas podem estar atentas no dia a dia?

Eu reforço que as pessoas devem ser identificadas, ou trazer qualquer coisa que demonstre a sua incapacidade. Mas há sempre o risco de uma pessoa ser mal compreendida ou mal tratada por não estar a fazer bem as coisas, mas isso é uma contingência de todos nós. Primeiro, não permitir que isso aconteça, é uma questão em que a própria dignidade está em causa. E depois alertar as pessoas. Há muita gente que abusa e rouba os doentes, mas do ponto de vista geral há que dar a conhecer que há pessoas que têm esse problema e ajudar. Acho que isso é uma questão de consciência e que as pessoas são mais ou menos solidárias.

Nessas circunstâncias o facto de ser ou homem ou mulher faz diferença em termos de risco?

Não. As mulheres têm um bocadinho mais mas não se sabe se é porque vivem mais. Os homens também morrem mais cedo. Se for a um lar essa proporção vê-se. Essa consciencialização tem de ser feita com uma atitude mais aprazível perante a doença. Há países que desenvolveram coisas interessantes.

No Japão, por exemplo, há os Alzheimer Friends, são miúdos de escolas, adolescentes, em que cada um deles se ocupa de um velhote com demência e o que fazem é tornar-se parte da família, vão ver o doente, passear com ele, cuidam de algumas coisas de casa, como compras. Mas tem de haver mais gente envolvida para diluir a questão e para a pessoa se sentir confortável. É uma tristeza se ‘condenamos’ uma pessoa a viver num miserabilismo nos últimos anos de vida. Isso tem de ser evitado.

Comentários

Regras de conduta dos comentários