"Um ilustrador não é um tarefeiro banal. As coisas devem ser bem pagas"

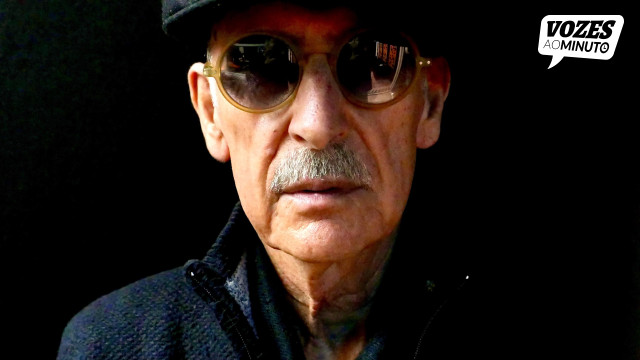

O ilustrador João Lemos é o entrevistado de hoje do Vozes ao Minuto, para dar a conhecer mais sobre uma área que não é das mais reconhecidas pelo público português.

"Portugal tem uma tradição muito grande na ilustração"

© Patrick van Emst

Cultura João Lemos

João Lemos é um dos principais nomes da ilustração nacional, com um percurso profissional bastante recheado, contando com colaborações com a Marvel, a DC, a Vertigo e projetos esporádicos em televisão. Tem ainda trabalhos fechados outras das editoras de topo, a Image, que estão a aguardar luz-verde para serem publicados.

O ilustrador é também presença assídua em eventos como a Comic Con e outros festivais de BD, onde expõe o seu trabalho.

Apesar de viver há três anos na Holanda, mostra-se otimista com o atual panorama no mercado da ilustração em Portugal, depois de anos difíceis durante a crise. Mas pede mais reconhecimento pelo trabalho de ilustração.

Como e quando surgiu o gosto pela ilustração?

Lembro-me de ainda não ler e já estar completamente fascinado por livros. Mesmo os que tinham texto com ilustração. Não precisava de ser banda desenhada. Lembro-me sempre de ter uma relação de quase hipnose com certos livros. Em casa dos meus avós maternos havia uma série de livros infantis que deviam ser da infância da minha mãe ou algo do género, com estilos que não tinham nada a ver com o que saía na minha altura, e lembro-me que tanto ficava transfixo a olhar para eles como ficava com o que estava a sair na altura de super-heróis ou da Disney, ou todos aqueles títulos franco-belgas que era normal ter acesso em Portugal: o ‘Astérix’, o ‘Tintim’ e todos esses autores referenciais.

Lembro-me de ver desenhos animados e para mim aquilo sempre fez parte do universo da ilustração e da banda desenhada, apesar de serem formalmente diferentes. Sempre tive um fascínio muito grande por desenho e pintura. Tanto que, fazendo um salto cronológico, há pessoas que ainda hoje ficam espantadas quando comento alguns dos meus autores favoritos porque esteticamente não têm nada a ver com o meu trabalho e isso tem a ver com o facto de que desde pequeno comecei a ver títulos com um espectro gráfico muito vasto.

Quais é foram as suas principais referências?

Aquilo que estava a dizer das muitas referências que tive em miúdo, o problema só se agudizou aí para a frente. Desde descobrir estampas tradicionais japonesas, arte africana, descobrir novos autores mais independentes, fossem europeus, norte-americanos, japoneses. Ilustração em títulos que desapareceram completamente, mas que existem reedições, podemos encontrar online. Idas a museus. Os clássicos da Marvel, da DC, toda a escola franco-belga, a escola holandesa.

Eu posso dizer nomes aleatórios, de uma lista de centenas. Alguns autores que sigo muito fervorosamente, como o Mike Mignola, o autor do ‘Hellboy’, que adoro desde miúdo. Moebius, um dos pesos pesados da BD. E depois por exemplo, ir ao Festival de BD da Amadora quando era miúdo e ver originais de BD, que mudaram a perceção de como era uma prancha de BD, como é que era desenhada e colorida. Por exemplo, ter conhecido o Bilal, que se tornou o autor mais famoso em termos das estéticas pós-apocalíticas. Eu lembro-me que numa ocasião ele sentou-se comigo e com o Ricardo Venâncio a ver os nossos portfólios. O Jack Kirby foi uma influência grande, o Will Eisner, que se tornou um autor icónico. Acabei por aprender com todos eles e ser influenciado.

De repente passámos de não ter portugueses na Marvel para ter três no espaço de poucos mesesHouve algum autor português que o tenha influenciado?

O João Fazenda fez um livro escrito pelo Pedro Brito intitulado ‘Tu és a mulher da minha vida, Ela a mulher dos meus sonhos’, que é um livro absolutamente extraordinário a nível visual, que tenho pena de não ver constantemente reeditado e em destaque. O Miguel Rocha é um autor incrível também. Depois temos clássicos como o Vítor Mesquita, que foi um contemporâneo do Moebius. O Nuno Saraiva, que é cartoonista, ilustrador e autor de banda desenhada.

Qual foi o momento em que percebeu que podia fazer disto uma carreira profissional?

Foi algo que eu tive em mente durante o meu percurso escolar, foi algo que eu quis fazer. A primeira vez que senti que seria possível foi em 2005, depois de uma ida ao Festival de Angoulême. Fui com um grupo de amigos a Angoulême, já não era primeira vez que ia. Dois deles estavam na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa, nomeadamente o Nuno Plati e o Ricardo Tércio, que se tornaram figuras da BD portuguesa lá fora. Também íamos com o Ricardo Venâncio. Dessa vez íamos só nós.

Nessa edição, houve um dia que estava só com o Nuno Plati. O festival é um festival europeu clássico, à semelhança do Festival de BD da Amadora em que se passeia pelo local, em vários edifícios e onde vamos encontrando diferentes exposições de originais, colóquios, zonas de venda, etc. Levámos portfólios para mostrar a editores para obter opiniões profissionais. Almejávamos todos mais ou menos a mesma coisa e nesse ano, eu e o Nuno Plati, cruzámo-nos com o Joe Quesada, que para mim era antes de mais um autor de banda desenhada mas que mais ou menos desta fase para a frente tornou-se conhecido como o chefe da Marvel e hoje em dia, inclusivamente encabeça o departamento criativo de Hollywood da Marvel.

Na altura eu reconheci o Joe Quesada como desenhador que respeitava bastante e pedi-lhe se podia ficar uma cópia muito pequena do meu portfólio e depois em Nova Iorque escrever-me com calma duas ou três linhas. Basicamente queria recomendações de um artista profissional, que num contexto normal, ainda por cima numa fase em que a internet não era o que é neste momento, era uma oportunidade rara de poder ter uma avaliação mesmo que muito minimal de um artista daquele calibre. E ele não reagiu como artista mas como editor e passou o meu portfólio a um editor e gestor de talentos chamado C. B. Cebulski, que me contactou mais tarde e perguntou-me se estava interessado em trabalhar na Marvel e tudo isso precipita a entrada do Nuno Plati e do Ricardo Tércio na Marvel e até de outros autores que tivemos oportunidade de apresentar ao C. B. Cebulski. Curiosamente o Ricardo Tércio até publicou antes de mim. Mas tudo nessa relação por causa do tal portfólio pequenino. Há anos que eu lia em revistas sobre o tema para saber como construir um portfólio para romper no mercado norte-americano e por uma série de condicionantes acho que o meu portfólio não cumpria nada dessas listas. Não por estar armado em rebelde, mas principalmente devido a condicionantes de tempo, foi aquilo que pude fazer. Mais tarde disseram-me que essa diferença no meu portfólio ajudou a destacá-lo da mala – literalmente – de portfólios que levaram de França para os Estados Unidos.

Acho que o meu 'cocktail' é difícil de desmontar, porque há muitas referências, não há uma referência âncoraA partir dessa colaboração com a Marvel como foi o seu percurso profissional?

Naquela altura imperava um estilo na Marvel que não podia ser mais diferente do meu estilo. Tinha muito a ver com determinado tipo de realismo, de detalhe, que definitivamente não era o que o meu trabalho vendia. E o C. B . Cebulski ficou surpreso porque não teve uma reação como esperava dos outros editores, que basicamente consideraram que o meu trabalho seria mais para livros infantis, basicamente não o associaram a livros de ação. O termo que foi utilizado na altura é que o meu estilo era ‘too magical’. Acabou por ser um mini-anti-clímax, mas o C. B Cebulski preservou e durante algum tempo trabalhámos num título, que era suposto ter sido publicado na Image, que entretanto foi vítima de uma série de problemas, incluindo a ascensão do C. B. Cebulski na própria Marvel e que foi limitando a agenda dele. Foi infelizmente um projeto que foi ficando congelado.

A primeira coisa que publiquei nos Estados Unidos foi para uma ONG chamada Actor (atualmente a Hero Iniative) , que face à natureza privada da saúde norte-americana, tenta arranjar como se fossem bolsas de saúde para autores de banda desenhada mais idosos. Isso serviu de preâmbulo para o ‘Avengers Fairy Tales’, a minha estória dos Avengers no universo do Peter Pan. Eu fiz o primeiro com a colaboração do Ricardo Tércio, o Nuno Plati fez o segundo e senão me engano o Ricardo Tércio voltou para fazer o quarto. De repente passámos de não ter portugueses na Marvel para ter três no espaço de poucos meses.

Como descreve o seu trabalho?

Bem, vou tentar não dizer demasiado mágico como disse a Marvel no início. O meu trabalho em termos puramente gráficos enquadra-se na chamada ‘linha clara’, que é um estilo desenvolvido no início da idade de ouro da BD franco-belga, o Hergé é um excelente exemplo da ‘linha clara’. O ‘Tintim’ é uma obra muito gráfica, é tudo muito decorado. Ele nunca cai na tentação de dar uns risquinhos a mais para dar textura a alguma coisa, ele simplesmente trabalha com contornos e pouco mais.

A minha influência original na ‘linha clara’, creio que precede os franco-belgas. Quando eu era miúdo existia uma revista chamada ‘Seleções de BD’, que basicamente publicavam em segmentos álbuns de banda desenhada quase todas da editora Meriberica que estivessem no mercado, e então todos os meses havia um bocadinho de Moebius, havia o Hermann, o Uderzo e o Goscinny com o ‘Astérix’ e o ‘Tintim’, mas a minha principal influência com a ‘linha clara’ são autores do século XIX. Nomeadamente o Arthur Rackham e o Edmund Dulac. Eram dois génios da ‘linha clara’ e que ainda hoje me influenciam bastante.

Há muitas pessoas que associam o meu trabalho ao manga, não tanto o estereótipo de olhos gigantes e das linhas de ação, mas mais em termos das proporções das personagens e de facto o manga também é uma influência. Mas acho que o meu ‘cocktail’ é difícil de desmontar, porque há muitas referências, não há uma referência âncora. A coisa mais parecida que existiria seria essa rapaziada mais antiga, mas mesmo essa está diluída noutras coisas. É uma molécula complexa.

Que materiais é que costuma usar? Diversifica muito, experimenta materiais diferentes?

Diversifico muito. Há umas semanas tive a sorte de ser convidado para a Comic Con Amsterdam e vendi uma série de originais, muitos dos quais eram desenhados com papéis texturados, com pastéis, lápis de cor, tinta da china, aguadas, carvão. Mas o meu trabalho reproduzido, diria 95%, é feito com as mesmas técnicas, que são desenho a lápis, preliminar, quase sempre um lápis colorido. Depois em cima do lápis é feita a arte final com uma caneta de tinta da china e depois o desenho é scannado. Se for um desenho grande, os vários scans são montados numa só imagem e as cores são feitas em photoshop, com o pormenor de que eu, sendo franco, tenho um photoshop relativamente recente, mas podia utilizar um de há 10 ou 15 anos atrás sem problema nenhum porque as ferramentas que uso são tão simples. Se calhar agora estão um bocadinho mais práticas, mas as funções são as mesmas. Em parte devido ao meu estilo de ‘linha clara’ eu aposto muito nas chamadas cores planas, ou seja, se vires um céu ele não tem uma gradação de azul mais escuro para azul bebé, quando muito ponho duas cores. Parecem quase recortadas em vinil e coladas.

Isto reforça um estilo específico em relação ao meu trabalho e essa especificidade garante que algumas pessoas querem trabalhar comigo e que outras definitivamente não querem trabalhar comigo. E essa é a razão pela qual a Marvel e a DC só me convidaram para projetos fora do mainstream. Eu trabalhei com a Vertigo (uma divisão que faz parte da DC) e para mim seria muito mais fácil trabalhar na Vertigo do que na DC. Na Vertigo deram-me uma carta branca que nunca me dariam na DC. A maioria dos editores da DC não quereria ver o Batman desenhado naquele estilo. Na Vertigo deixaram-me fazer tudo. Poder escrever, desenhar das duas vezes, a lápis e a arte final a tinta da china, e poder fazer as cores, é uma sensação de liberdade incrível, que não é muito típica nas chamadas Big Two, a Marvel e a DC. Na Marvel não me posso queixar do peso corporativo, porque os projetos que fiz eram mais alternativos e o meu estilo individual era mais bem-vindo.

Teve oportunidade de trabalhar com algumas das principais editoras, como a Marvel, a DC, também a Vertigo e a Image. Qual foi a que lhe deu mais liberdade criativa?

Escrevi uma estória do Wolverine, que foi desenhada pela Francesca Ciregia, que na altura era uma emergente autora de BD vinda de Itália. Não tive quase input nenhum. O único input que tive foi quando me informaram que personagens que tinha incluído, tinham sido ‘mortas’ recentemente pela Marvel e eu tive de reescrever parte daquilo. Mas ninguém me pediu para alterar o tom do trabalho. E a arte, no geral, da Marvel correu assim.

De qualquer maneira, em termos de quão pessoal é o resultado final, eu diria que a estória que eu escrevi e em que desenhei e colori para a Vertigo, uma antologia chamada ‘CMYK’, eu senti liberdade total do meu editor. O meu editor era muito comunicativo mas nunca me pediu nada de nada. Outro exemplo foi uma estória que fiz para uma editora chamada Archaia. É um projeto intitulado ‘Legends of the Guard’, que são livros passados no universo de ‘Mouse Guard’, mas em que há mini-estórias contadas por autores convidados. O David Petersen, o autor, queria um epílogo e então ele fez um livro, no qual a maior parte da ação é passada num género de tasca de ratos e há uma personagem que está a dormir e disse-me ‘desenha um sonho à vontade’ e eu fiz a estória mais sem sentido, completamente escrita no momento. Não há muita mais liberdade do que isto. Ele não interferiu, agradeceu e publicou.

Os anos da crise foram tremendos. Foram anos em que passei de trabalhar regularmente com a imprensa para praticamente não ter quaisquer títulos em que o meu nome surgisseTeve uma colaboração com a série de televisão ‘Era Uma Vez’. Como foi essa experiência?

Apesar de ter sido um pouco surreal, a minha experiência com o ‘Era Uma Vez’, a série da ABC, para a qual só trabalhei para a equipa do episódio-piloto, mas fizemos tanta arte – a série já vai com várias temporadas e já tem spin-offs – que eles continuam a utilizar material meu que foi arquivado. Há uma personagem principal que é um miúdo que tem um livro e eles precisavam de ilustrações, porque esse livro serve de ponte narrativa entre o mundo dos contos de fadas e o mundo real onde essas personagens dos contos de fadas vivem ou vivem em versões pseudo-realistas. Eu fui chamado para fazer as primeiras ilustrações desse livro, mas depois da maneira como a o episódio-piloto foi cortado só ficaram umas três ou quatro no final, incluindo algumas que eram só decalques, fotogramas. Ou seja, as pessoas aparecem estáticas mas depois já estão em movimento porque já são imagens do mundo dos contos de fadas. Mas ainda há muitas ilustrações minhas que poderão ser utilizadas.

Esse é um exemplo de um trabalho em que cada traço era comentado pelo responsável do design de produção e em que recebia telefonemas às 3h da manhã a dizerem-me ‘aquele capacete não pode ter três penas, tem de ter duas’ e eu ia apagar uma das penas e enviar-lhes tudo. Estava sempre tudo em constante acerto. Foi de longe o trabalho mais editado que já fiz. E entretanto as personagens tinham de ser retiradas e redesenhadas. Foram seis semanas exigentes de trabalhos. Mas depois tive a sorte de poder ir a Nova Iorque à estreia, e ver imagens naquela escala. Andar na baixa de Manhattan e ver autocarros com imagens da campanha a passar é bastante surreal. Eu sei que o episódio-piloto foi visto por milhões de pessoas, que foi o que garantiu que a série poderia continuar, e sei que aqueles segundos em que aparece o meu trabalho foram a maior visibilidade que o meu trabalho alguma vez terá. Eu vivo bem com esse teto. Acho muito improvável que um dia faça algo que venha a ser mais visto do que aqueles fotogramas. Esse foi o trabalho que mais se opõe à liberdade criativa que já tive. Foi um trabalho com muita presença editorial.

Além das colaborações com algumas das principais editoras, também fez trabalhos esporádicos para televisão, ilustraste um livro infantil. Tem um trabalho diversificado na área da ilustração. O que lhe dá mais prazer em trabalhar nesta área?

O livro infantil do David Machado que me deu bastante prazer e, claro, os livros de BD em que tive total liberdade são processos muito mais naturais. Mas projetos que me entusiasmam mais são projetos pessoais. Para a Comic Con Amesterdão fiz uma série de prints para vender lá, alguns deles relacionados com properties conhecidas. Um deles foi inspirado num filme do Miyazaki, um relacionado com Star Wars com o Yoda, que me tinha sido pedido. São coisas que estão relacionadas com o meu imaginário e que me dão gozo desenhar. Mas foi uma sensação muito boa, ao longo dos dias da convenção, perceber que os prints que tiveram mais popularidade foram de longe aqueles em que eu fiz o que me apeteceu. E isso é reconfortante. Quer dizer que as pessoas não gostam das properties que eu tenho temporariamente em mãos, seja o Peter Pan, ou o Capitão América, mas que de facto conseguem manter uma relação com o meu próprio imaginário pessoal. Isso é muito gratificante.

Em que ponto é que acha que está a ilustração em Portugal? Houve uma evolução ou não?

Acho que em Portugal já existiam ilustradores muito bons na nossa geração e obviamente gerações anteriores. Portugal tem uma tradição muito grande na ilustração. Mas há novos nomes muito interessantes, a par de termos dois ilustradores o João Fazenda e o André Carrilho, que literalmente aparecem no Olimpo de publicações em que um ilustrador se queira encontrar. O André Carrilho trabalha com a New Yorker. O João Fazenda já o vi diversas vezes no New York Times. São Mecas para ilustradores em qualquer zona do mundo. Em Portugal o trabalho deles está nas bancas, há coleções de ficção em que as capas são todas do André Carrilho e há muitos livros infantis que são do João Fazenda, mas as pessoas não têm noção da escala de prestígio a que eles chegaram a nível internacional, principalmente no mercado americano e no inglês.

O que senti, principalmente a nível de ilustração editorial, de jornais, de periódicos, é que os anos da crise foram tremendos. Foram anos em que passei de trabalhar regularmente com a imprensa para praticamente não ter quaisquer títulos em que o meu nome, o meu trabalho surgisse. Várias revistas desapareceram ou então pensaram ‘bem, se calhar em vez de pagarmos mensalmente a um artista que faz as ilustrações em tempo real podemos simplesmente comprar um dos famosos cd’s com fotografias de stock que são pagas anualmente, e que por uma fração do preço ilustramos com fotografia’. Por exemplo, eu ilustrei durante uns anos a ‘Vida e Viagens’ e ilustrei quase 40 vezes o Gonçalo Cadilhe, que é um repórter excelente para se ilustrar, porque ele faz basicamente jornalismo de viagem, o que é completamente diferente e estimulante para se ilustrar o trabalho dele todos os meses, e a dada altura a revista ficou com metade do tamanho e passados uns meses desapareceu das bancas. E isto aconteceu em muitos sítios.

Apesar de já não fazer ilustração para o mercado português há já algum tempo, sinto que estamos na zona ascendente da curva.

Um bom ilustrador não é um tarefeiro banal. Deve ser bem pago, da mesma forma que um escritor e um fotógrafo devem serDe forma a manter um fluxo de trabalho mais constante, atualmente é preciso um ilustrador português ir para fora ou ter colaborações no estrangeiro, ou é possível fazer carreira só a trabalhar em Portugal?

Sempre existiram ilustradores que viviam só do mercado português, a questão é que quando pensamos no IADE, no ETIC, na quantidade de escolas que põem ilustradores em potencial todos os anos, eu creio que é necessário para alguns desses talentos arranjarem uma forma de serem representados no estrangeiro porque Portugal, infelizmente, ainda não dá valor suficiente - com honrosas exceções, obviamente – ao material ilustrado e ao facto de que não houve só alguém a escrever, mas também houve alguém a ilustrar de propósito.

Ainda estamos naquela fase em que há um regresso da postura hipster. Voltou-se a apreciar, se não for o artesanal, pelo menos os trabalhos mais polidos. Existe esse tipo de sensibilidade, aumentou em muito a sensibilidade em relação à música portuguesa, por exemplo. Em relação à ilustração, como quase sempre, a coisa ainda precisa de mais uns passos para se manifestar a esse nível. E eu não acho que, mesmo que esse passo seja dado, os ilustradores se vão tornar tão famosos como as bandas mais famosas. Não é assim que a ilustração funciona, principalmente hoje em dia. Mas acho que podem ter um espaço mais presente e mais respeitado no meio. E quando digo respeitado, isso obviamente implica também a noção por parte dos clientes de que uma boa ilustração não é algo fácil de fazer e que um bom ilustrador não é um tarefeiro banal e que as coisas devem ser bem pagas, da mesma forma que um escritor e um fotógrafo devem ser. Ainda estamos numa fase preliminar em relação ao desejável.

O que acha que falta para que o público português conheça melhor ou passe a ter uma cultura maior relativamente à ilustração? Atualmente temos uma geração mais nova que tem um acesso diferente completamente diferente em termos de internet, redes sociais. Achas que essa geração pode ajudar a alterar essa perspetiva?

Acho que sim, porque se pensarmos naquilo que são os ‘bestsellers’ das redes sociais, é raro os que requerem duas folhas A4 para imprimir. São quase sempre, sejam memes ou não, elementos muito visuais. Acho que é uma habituação a um mundo visual muito diversificado que se está a desenvolver nestas novas gerações. Há uma panóplia de estéticas gigantescas, em que inclusivamente certas tendências visuais, certos estilos se confundem, como o vídeo, a fotografia, a animação, com a ilustração, com a BD, e sinto que a esse nível, apesar de ter fama de ser uma geração ultra-dispersa, se calhar a outros níveis são uma geração muito ciente do espectro possível de opções a nível visual, e isso inclui obviamente a ilustração, que argumentavelmente nunca teve tanto destaque.

Um dos grandes problemas para a ilustração, principalmente a partir da segunda metade do século XX, advém de se ter tornado cada vez mais fácil tirar fotografias e cada vez ser mais fácil reproduzirem-se fotografias. Para além de que se qualquer jornal ou revista, quisesse cobrir um determinado assunto em qualquer parte do mundo, levava um fotógrafo que voltava com um rolo de fotografias. Se aquela fotografia que até à última hora ia ser impressa, afinal não era a foto, eles ainda tinham o resto do rolo para escolher. Quando se faz uma ilustração, normalmente uma das coisas mais aterradoras para um ilustrador, é pedirem-lhe uma alteração ou uma nova ilustração muito em cima do deadline, porque pode ser fisicamente impossível. A fotografia tem a vantagem de ser aparentemente real, embora isso possa ser depois discutível.

Com os fenómenos virais é absolutamente impossível sabermos se um fotógrafo profissional ou um ilustrador profissional, vai ter a imagem mais vista dessa semana, porque pode ser uma fotografia amadora. As redes sociais têm esse efeito equalizador.

Que projetos tem para o futuro?

Estou a trabalhar num outra BD infanto-juvenil e estou a trabalhar num projeto envolve a Irlanda, com um argumentista de jogos de computador, que já tem alguma experiência em BD. É uma estória que tem a ver com mitologia e com o folclore irlandês e que me está a dar bastante prazer, e estou a trabalhar nisso neste momento. Tenho algumas propostas aqui na Holanda, que vamos ver como se vão desenrolar.

Comentários

Regras de conduta dos comentários